春、草がどんどん伸びる季節になったら、続けて野草の記事を2本書いてしまいました。

(ところでNHK朝の連ドラは野草の名付け親で知られる牧野富太郎がモデルの話になりましたね。牧野さんにあやかった野草ブーム、果たして来るでしょうか…)

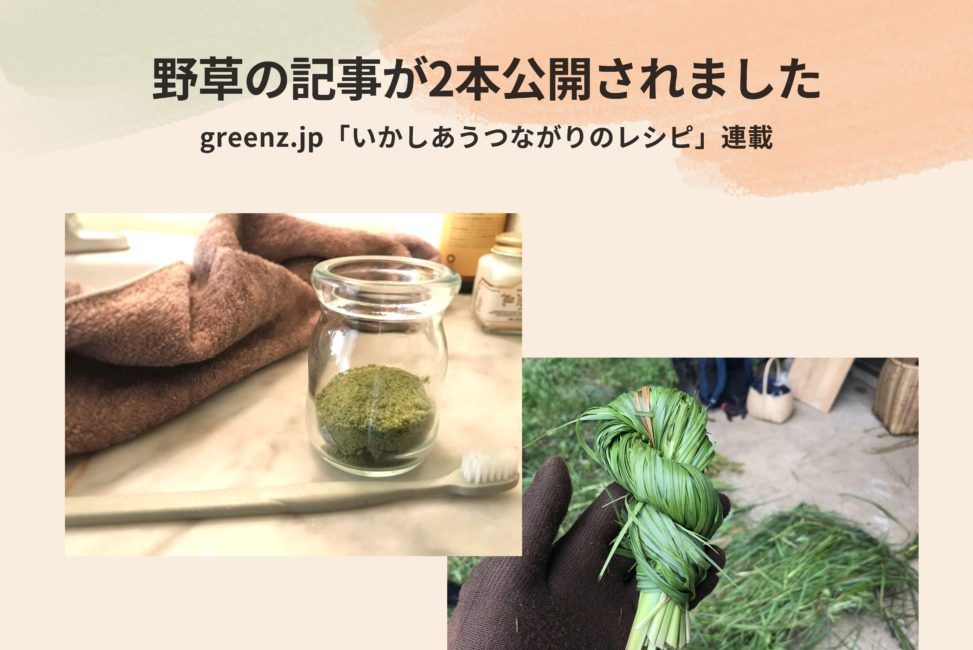

ひとつめの記事は、ハコベです。ハコベは歯や歯槽膿漏に効果的とされていた野草だったことをご存知でしたか?

こういう話を聞くと、昔の人は一体どうやってこの効能を発見したのか?その感性の鋭さというか、観察力の精度というか、優れた人間力にそこはかとない尊敬が込み上げてきます。

作り方は簡単ですので、きれいなハコベがある方はぜひお試しください。

ふたつめは、名もない草でOK、アウトドア好きな人には必須スキルの、たわしの作り方です。

この草たわしは昨年、藤野の「くらして」主宰、大和まゆみさんに教わったもの。まゆみさんは手仕事のエキスパートでたくさんのクラスを開催していますが、草は年間を通じて連続開催してる講座です。

素材(草)を取ってきて、紐にして、さらに何か作品まで仕上げる流れは、楽しさや満足さはもちろんですが、何よりもやはり、先人たちが見つけた草のポテンシャルや、伝統的な製法の美しい仕上がりなどに、心の底から感動を覚えるのです。

ちなみに数年前、大自然の中で自作した自宅に馬や犬を含めて暮らしていた某氏は、「自然素材から紐を作れるようになると生存率を上げる」というようなことを言っていました。それ以来ずっと、まゆみさんの草の講座に行こうと思っていたのが去年叶いまして、個人的にはとても感慨深かったです笑。

今を生きる私自身は、明日の天気はどうかな?と思えばアプリを開き、これどうやって食べるのかな?と思えばネットに訊ね、これがあると便利だな、と思えばお金を払う。

しかし先人たちはそれら全てに、自分の感度という高度なスキルで対応していたわけですよね。天気を読み、感性を研ぎ澄ませ、手を動かす。生きるために身につけた最強スキルの数々を、いつの間にかアプリや金銭などで凌駕できた気持ちになっているわけですが、やっぱり本質的には退化しちゃってるように感じてしまいます。

ネットやアプリがない時代の暮らしに戻るべき、というわけではなく、極端にならず、本質的な便利さも忘れないようにしたい、と草を編みながら考えるのでした。

これからも「いかしあうつながりのレシピ」連載では、すぐそばにある素材や自然とのつながりを快適にする、暮らしのつくり方を紹介していく予定です。

greenz.jp

投稿者プロフィール

-

柳澤 円(やなぎさわまどか)

ライター/コピーライティング/翻訳マネジメント

社会課題と暮らしのつながりを取材し、複数媒体にて執筆。主な関心領域は食・農・環境・ジェンダー・デモクラシー・映画。企業の制作物なども実績多数。

10代からの留学を含む海外生活後、都内のコンサルタント企業でナショナルクライアントの発信を担当。多忙ながら充実の日々は2011年3月に東日本大震災を経験したことで一変、兼ねてより願っていた自然に近い暮らしへと段階的にシフトする。神奈川県内の中山間地へ移り、フリーランスライターを経て2019年、夫・史樹と共に株式会社TwoDoors設立、代表就任。取材執筆のかたわらで自家菜園と季節の手仕事など、環境負荷の少ない暮らしを実践する。書き手として、心の機微に気づく感性でい続けることを願い、愛猫の名はきび。