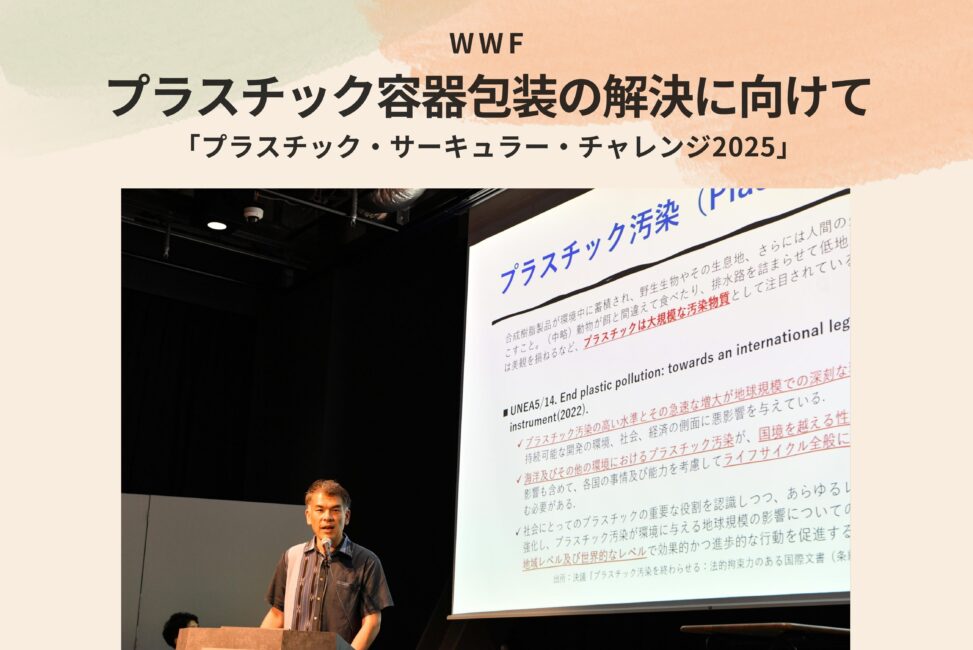

昨年の夏、WWFが呼びかけて始まった、プラスチック海洋汚染の解決に向けた取り組みが、「プラスチック・サーキュラー・チャレンジ2025」です。

エコバッグが定着したり、繰り返し使える選択肢が当たり前になったり、わたしたち個人は少しでもプラスチックゴミが増えない努力を続けています。

プラスチック減を求める世論を敏感に察知したメーカー側も、コストを掛けずに代替品にできるかどうか、あるいは、無くすことができるかと、文字通りの企業努力に努めています。

その流れを国内全体でブーストしようとしたのが、WWF。参画企業には、実施目標(コミットメント)と締切りを提示してもらい、ウェブサイト上で公表もしています。

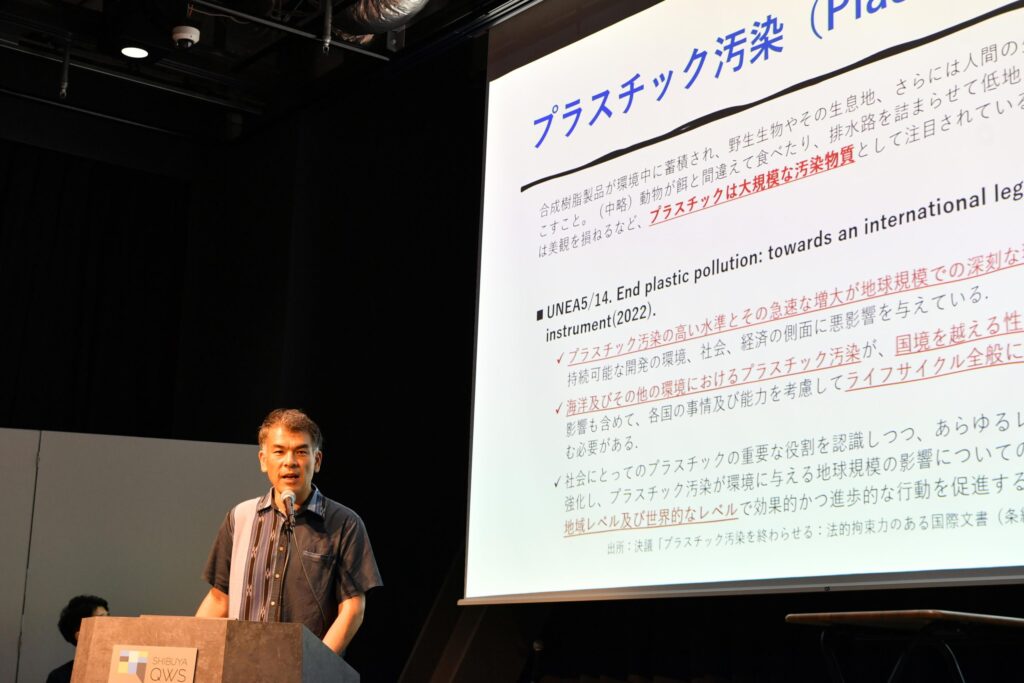

発足から1年が経過し、現状の確認や、政府側との協働、海外事例の共有、そしてアカデミアによる基調講演が開催されました。その様子をgreenz.jpで紹介するために取材にお邪魔しました。

まだまだ続く、道半ばの問題だからこそ、みんなで手を取り合って変化を作り出していきたいと願います。ぜひ当日のポイントやまとめはgreenz.jpでご覧ください。

greenz.jp

投稿者プロフィール

-

柳澤 円(やなぎさわまどか)

ライター/コピーライティング/翻訳マネジメント

社会課題と暮らしのつながりを取材し、複数媒体にて執筆。主な関心領域は食・農・環境・ジェンダー・デモクラシー・映画。企業の制作物なども実績多数。

10代からの留学を含む海外生活後、都内のコンサルタント企業でナショナルクライアントの発信を担当。多忙ながら充実の日々は2011年3月に東日本大震災を経験したことで一変、兼ねてより願っていた自然に近い暮らしへと段階的にシフトする。神奈川県内の中山間地へ移り、フリーランスライターを経て2019年、夫・史樹と共に株式会社TwoDoors設立、代表就任。取材執筆のかたわらで自家菜園と季節の手仕事など、環境負荷の少ない暮らしを実践する。書き手として、心の機微に気づく感性でい続けることを願い、愛猫の名はきび。